| OSI 参照モデル | TCP/IP モデル | TCP/IP プロトコル | 実装 |

|---|---|---|---|

| 物理層 | ネットワーク インターフェイス層 |

Ethernet(有線/IEEE 802.3) Wi-Fi(無線/IEEE 802.11) |

Device Driver NIC |

| データリンク層 | |||

| ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP, ARP, IPSec | OS |

| トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP | |

| セッション層 | アプリケーション層 | HTTP, DNS, DHCP, SSH, MIME, TLS |

アプリケーション プログラム |

| プレゼンテーション層 | |||

| アプリケーション層 |

ネットワーク、LAN、WAN とは

現在は、主に無線の場合 Wi-Fi、有線の場合イーサネットで繋げた状態を指します。

具体的には、家庭や企業内で使用するネットワークのことです。

WAN の具体例は以下のとおりです。

- 特定のプライベートな LAN とだけ通信可能な「専用回線・広域イーサネット・VPN」

- 不特定多数の LAN と通信可能な「インターネット」

プライベートな通信網が構成されるWANは、限られたユーザーのみがアクセスするネットワークだという点で、インターネットとは全く別のものなのです。

(中略)なお、日常的に利用しているインターネット通信もWANの1つです。

https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_101.html

TCP/IP プロトコルでは、イーサネットがデータリンク層に相当します。

ちなみに、無線 LAN の代表的な規格は Wi-Fi (IEEE 802.11) です。

イーサネットフレームとは

イーサネットフレームは歴史的な経緯から以下のような種類があります。

- Ethernet IIフレーム (= DIX【DEC, Intel, Xerox】フレーム) ☆主流

- IEEE 802.3 フレーム

- IEEE 802.2 Logical Link Control (LLC)フレーム

- IEEE 802.2 Subnetwork Access Protocol (SNAP) フレーム

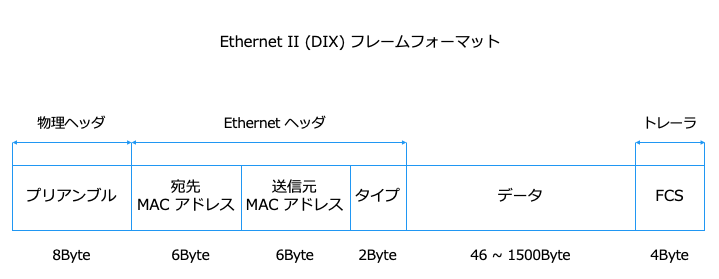

今回は最も使われている Ethernet II フレームについて説明します。

フォーマット

Ethernet II フレームのフォーマットは、以下のとおりです。

Ethernet の MTU は見ての通り、1500 Byte です。

| フィールド | フィールドの説明 |

|---|---|

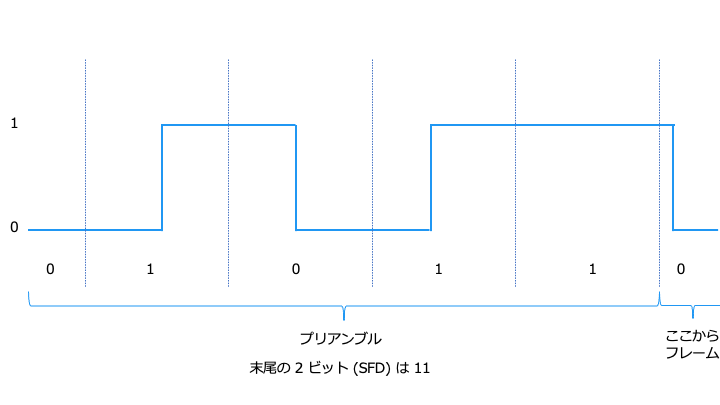

| プリアンブル (後述) | イーサネットフレームの始まりを示す 物理層で生成・破棄される |

| 送信先 MAC アドレス (後述) | イーサネットフレーム送信先の MAC アドレス |

| 送信元 MAC アドレス (後述) | イーサネットフレーム送信元の MAC アドレス |

| タイプ | 使用するプロトコルを表す ・0x0800 IPv4 ・0x0806 ARP ・0x809b AppleTalk ・0x8100 IEEE802.1Q ・0x8137 IPX ・0x86dd IPv6 |

| データ | データ本体 データが 46byte 未満なら、パディング (ダミーの0) で埋める |

| FCS | 受信したフレームの誤り検知のためのデータ |

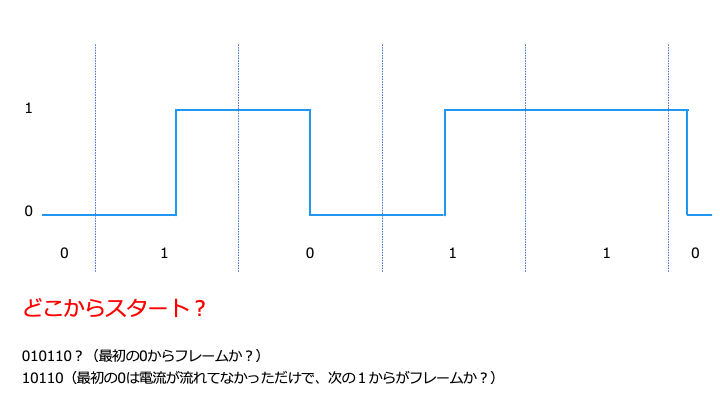

物理層で送信する以下の信号は、どこからイーサネットフレームを示すのかわかりません。

そこで、「今からイーサネットフレームを送るよ!」という合図 (プリアンブル) を使います。

MAC アドレスは、以下の部分に割り当てる番号で、通信相手を識別するために利用します。

送信元 (自分) の MAC アドレスの確認方法

送信先 (相手) の MAC アドレスの確認方法

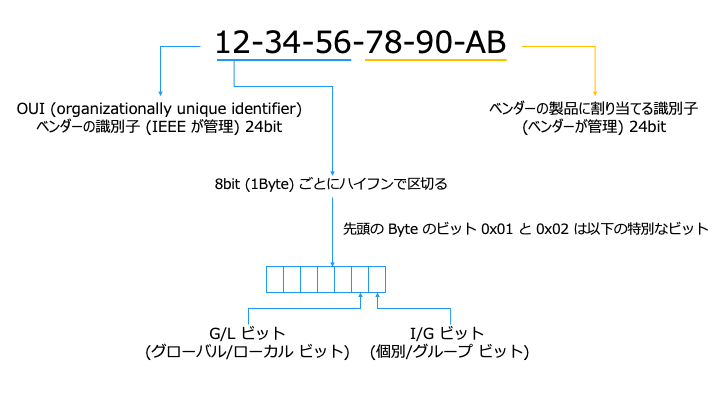

MAC アドレスのフォーマット

MAC アドレスはベンダーが NIC 生産時に、以下のフォーマットで割り当てます。

I/G, G/L ビットによって、通信方式 (後述) が以下のように決定します。

| I/G ビット | G/L ビット | |

|---|---|---|

| 0 | ユニキャスト | グローバルアドレス |

| 1 | マルチキャストアドレス。MAC アドレスが 01-00-5E から始まる ブロードキャストアドレス。全ビットが 1(FF-FF-FF-FF-FF-FF) | ローカルアドレス |

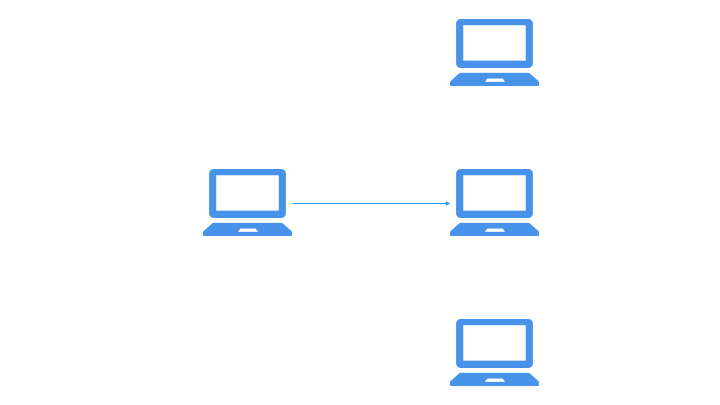

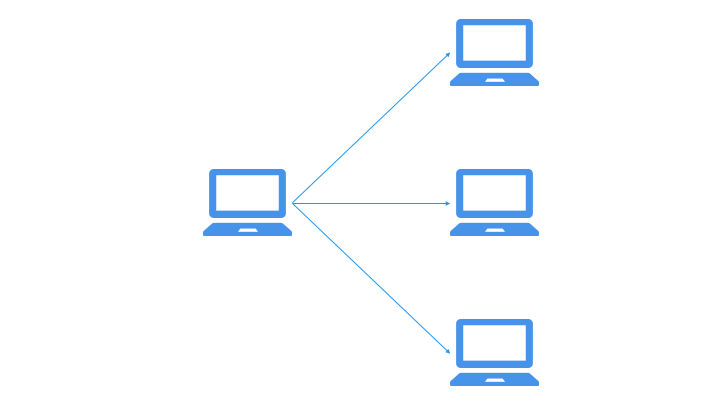

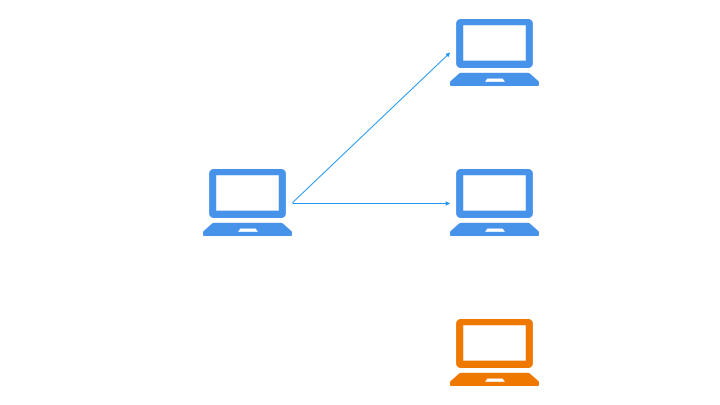

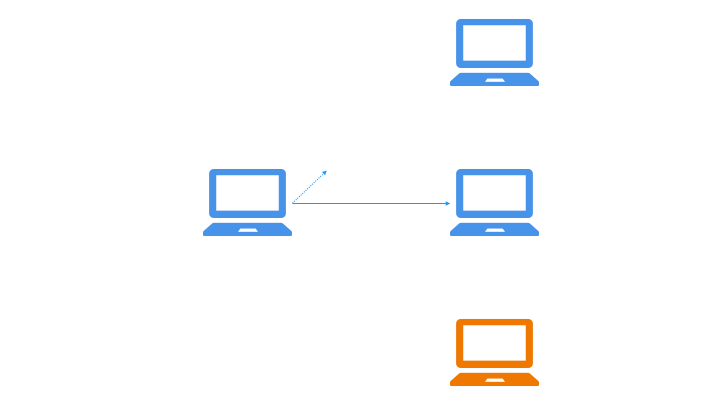

通信方式の分類

通信方式には次の4種類が存在します。

ブロードキャストを示す送信先 MAC アドレスは FF-FF-FF-FF-FF-FF です。

マルチキャストを示す送信先 MAC アドレスは 01-00-5E から始まります。

データリンク層のネットワーク機器

データリンク層で利用するネットワーク機器は以下の2つです。

- ブリッジ

- L2 スイッチ(スイッチング・ハブ)

MAC アドレスで通信を制御

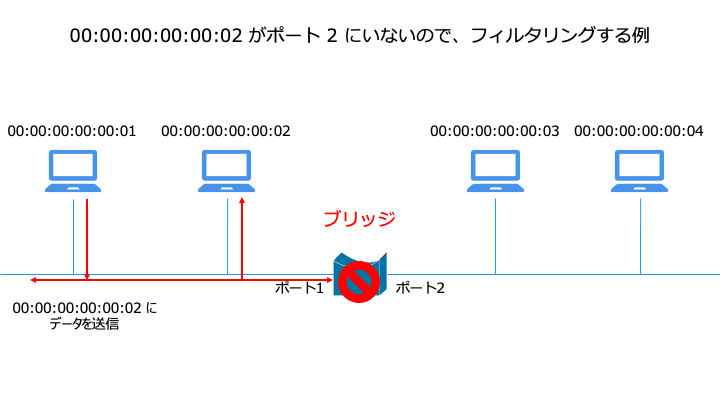

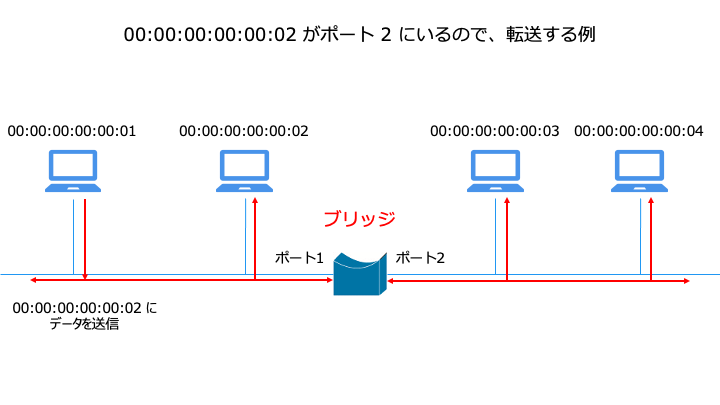

ブリッジが、送信先 MAC アドレスを元に通信を制御する様子を見てみます。

コリジョンドメインを分割

右のブリッジはコリジョンドメインが異なるため、データを同時送信しても衝突が発生しません。

全二重通信でコリジョンドメインはポートごとに分割

L2 スイッチは、ポートがたくさんあるブリッジです。

(新製品を売る時は、名前を変えたほうが新しい製品な感じがするでしょう?)

この頃から、「スイッチングハブ」の名称が使われるようになったが、実体はあくまでもマルチポートブリッジであった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/スイッチングハブ#第一世代

ネットワーク機器ごとの比較

L2 スイッチ (スイッチングハブ) は全ての機能を持つので、現在では L2 スイッチを使います。

(現在、リピーター、リピーターハブ、ブリッジは使いません)

L2 スイッチの機能

L2 スイッチは、MAC アドレステーブル (ポートと MAC アドレスの対応表) を持ちます。

L2 スイッチは、この MAC アドレステーブルに関する3つの機能を持ちます。

- フラッディング (MAC アドレステーブルに送信先が無い時)

- フィルタリング (MAC アドレステーブルに送信先がある時)

- エージング

他人宛のフレームを受け取った PC 00:00:00:00:00:03 は、データを破棄

| ポート | MAC アドレス |

|---|---|

| ポート | MAC アドレス |

|---|---|

| 1 | 00:00:00:00:00:01 |

なお、MAC アドレステーブルはデータを受け取ったポートの MAC アドレスを記録します。

| ポート | MAC アドレス |

|---|---|

| 1 | 00:00:00:00:00:01 |

| ポート | MAC アドレス |

|---|---|

| 1 | 00:00:00:00:00:01 |

| 2 | 00:00:00:00:00:02 |

今回は、MAC アドレステーブルに一致する MAC アドレスが存在するため、フラッディングではなく、フィルタリングをしています。

エージングにより、一定時間で MAC アドレステーブルの古いエントリは削除されます。

| ポート | MAC アドレス |

|---|---|

新しいコンピュータに繋ぎ変えた時、一定時間で古いコンピュータのエントリが消えて便利です。

データリンク層を使った通信例

最後に、データリンク層を使った実際の通信を見てみます。

■通信例

ホスト 192.168.0.1 から、ホスト 192.168.0.2 に ping (ICMP) ※を送信します。

※ルーターを経由しないので、データリンク層のネットワークだけで通信が完結します

- PC1 の MAC アドレスを調べるために、PC0 が ARP をブロードキャスト

- 自分の IP アドレスと一致したホストだけ、自分の MAC アドレスを含めた ARP を返す

- PC0 が MAC アドレスを元に、PC1 に ICMP を送る

関連記事

OSI 参照モデルの L2/データリンク層に関する説明は以上となります。

| OSI 参照モデル | TCP/IP モデル | TCP/IP プロトコル | 実装 |

|---|---|---|---|

| 物理層 | ネットワーク インターフェイス層 |

Ethernet(有線/IEEE 802.3) Wi-Fi(無線/IEEE 802.11) |

Device Driver NIC |

| データリンク層 | |||

| ネットワーク層 | インターネット層 | IP, ICMP, ARP, IPSec | OS |

| トランスポート層 | トランスポート層 | TCP, UDP | |

| セッション層 | アプリケーション層 | HTTP, DNS, DHCP, SSH, MIME, TLS |

アプリケーション プログラム |

| プレゼンテーション層 | |||

| アプリケーション層 |