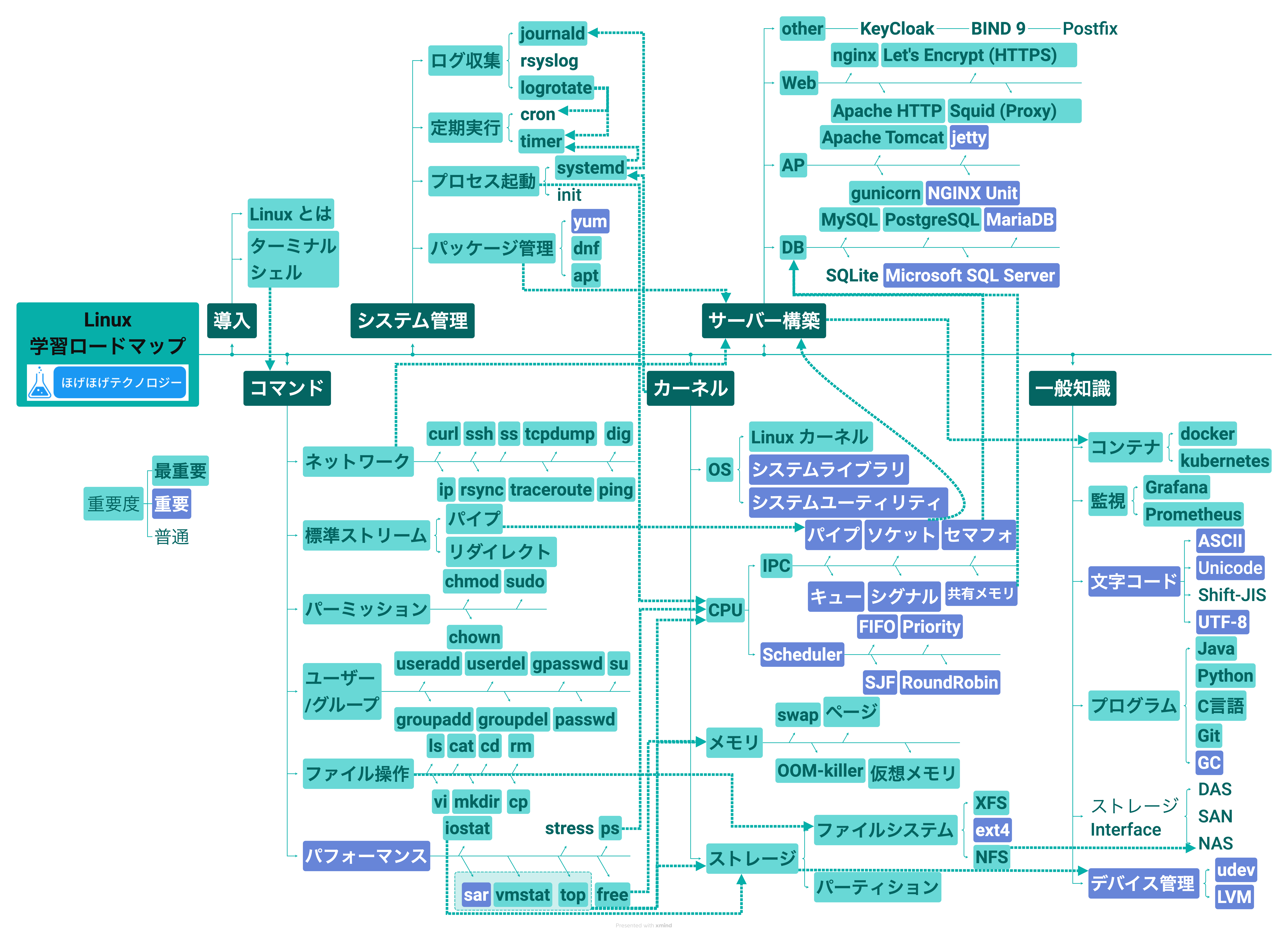

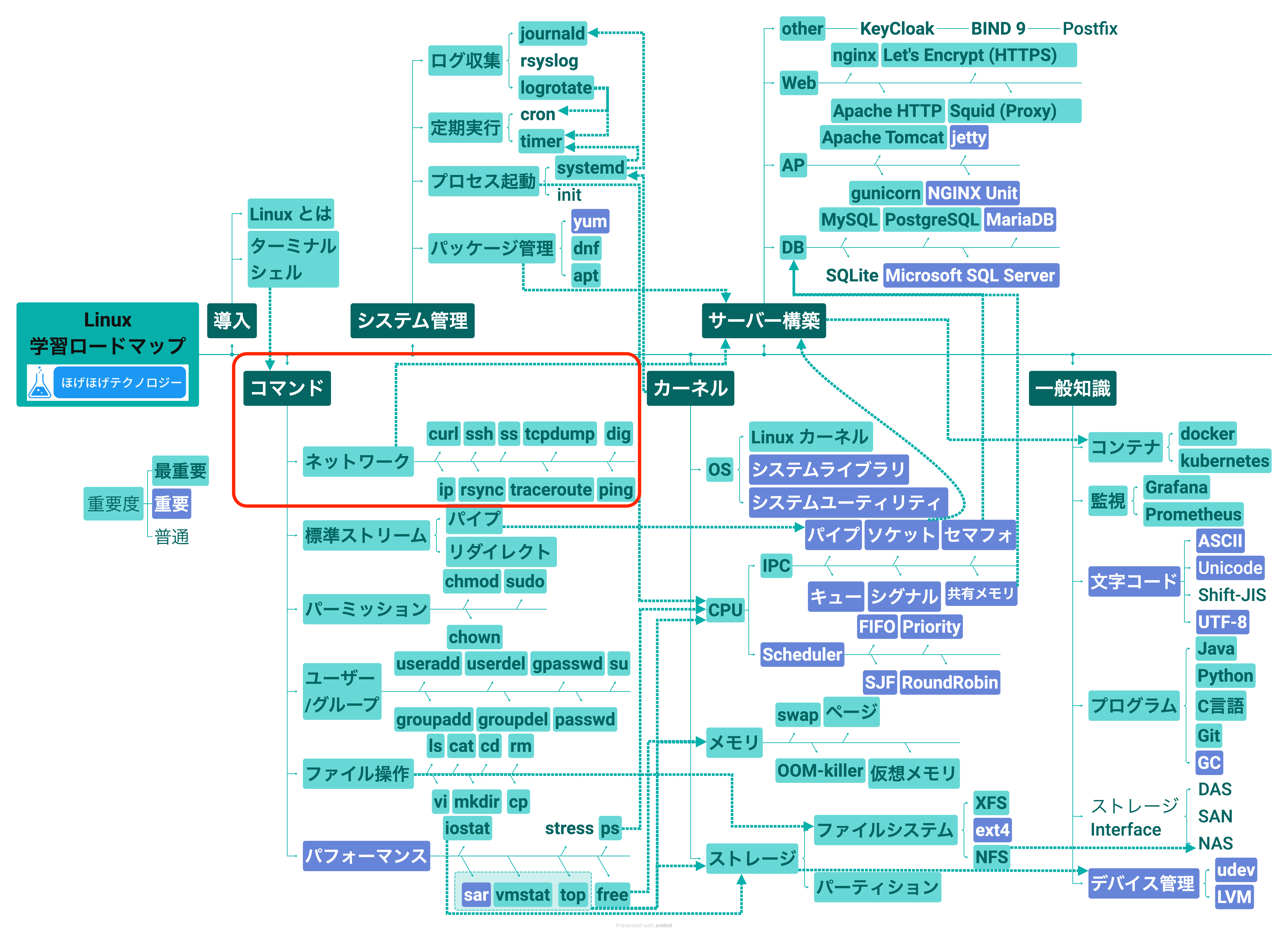

Linux の勉強は、次の学習ロードマップに沿って進めることをオススメします。

学習ロードマップの詳細

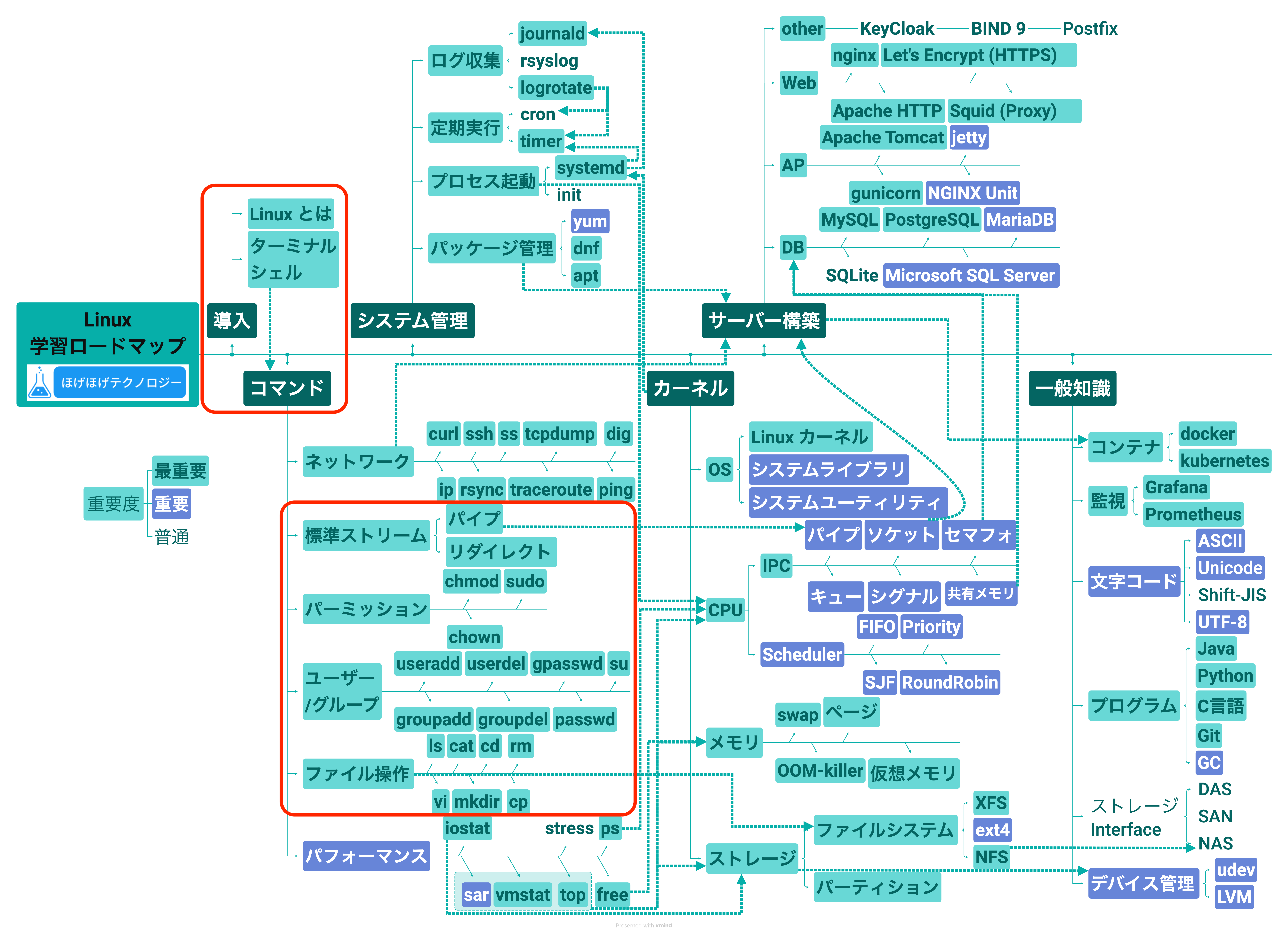

Linux の基本

まずは赤で囲んだ Linux の基本的な内容について学びます。

[Linux の基本] のおすすめ書籍

この書籍で出来るようになることは

- 初めて Linux を触る人でも、操作方法や用語の意味がわかるようになります

- 勉強を始める際にググるキーワードがわからなくても、順を追って学習できます

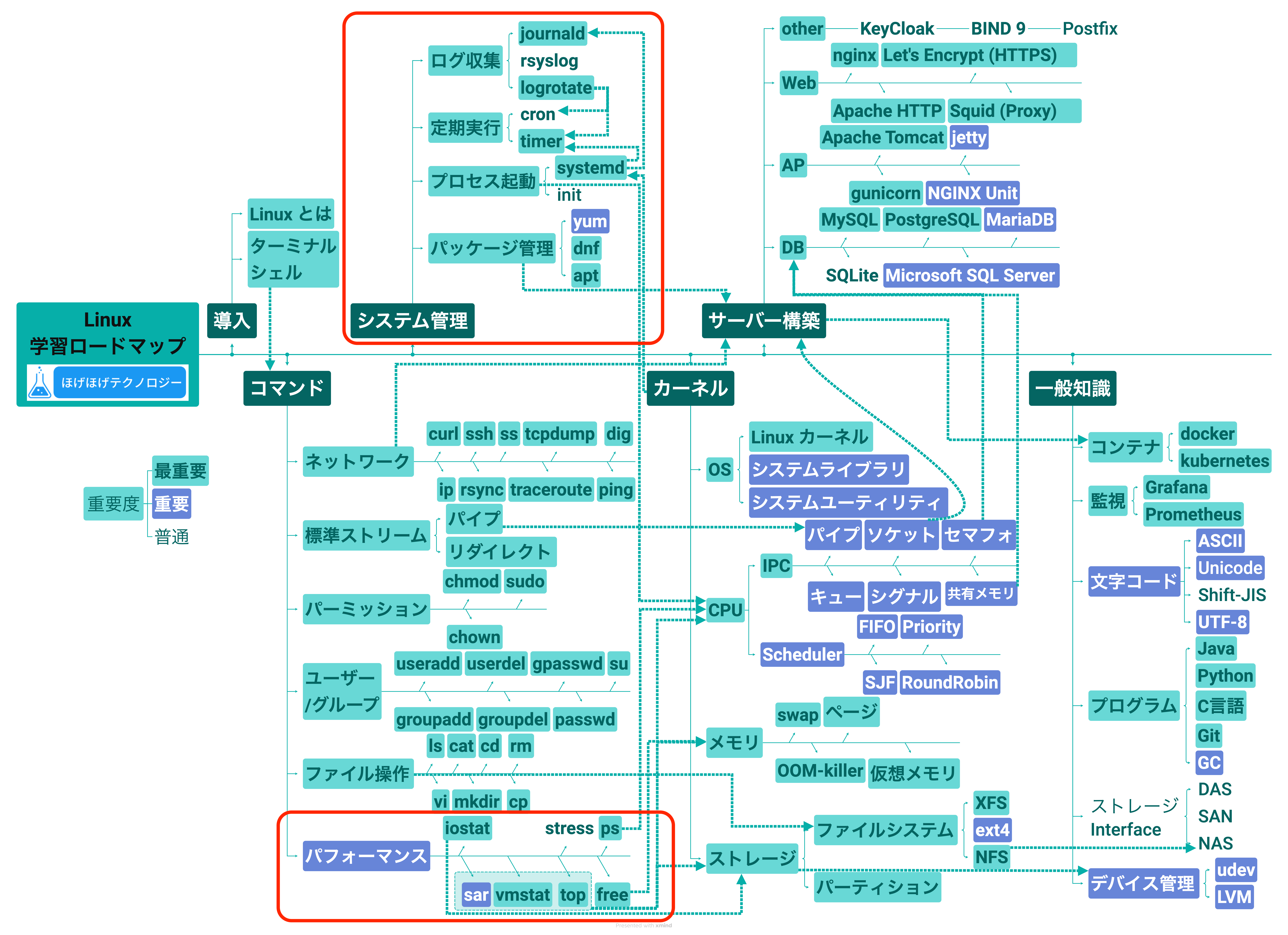

システム管理

Linux の基本的な内容や操作を理解したら、システム管理へと進みます。

[システム管理] のおすすめ書籍

[Linux のシステム管理] を学ぶ際におすすめの書籍は次の 3 つです。

※個人的には 1 つ目を、レビュー的には 2 つ目を、上級者には 3 つ目をおすすめしています。

この書籍で出来るようになることは

- Linux を体系的に学習し、ググって取得した断片的な知識同士の繋がりが理解できます

- 技術用語の説明で使われる技術用語がわからない・・・という状況を減らせます

- よく利用する機能を学び、そんな機能知らなかった・・・ということが無くせます

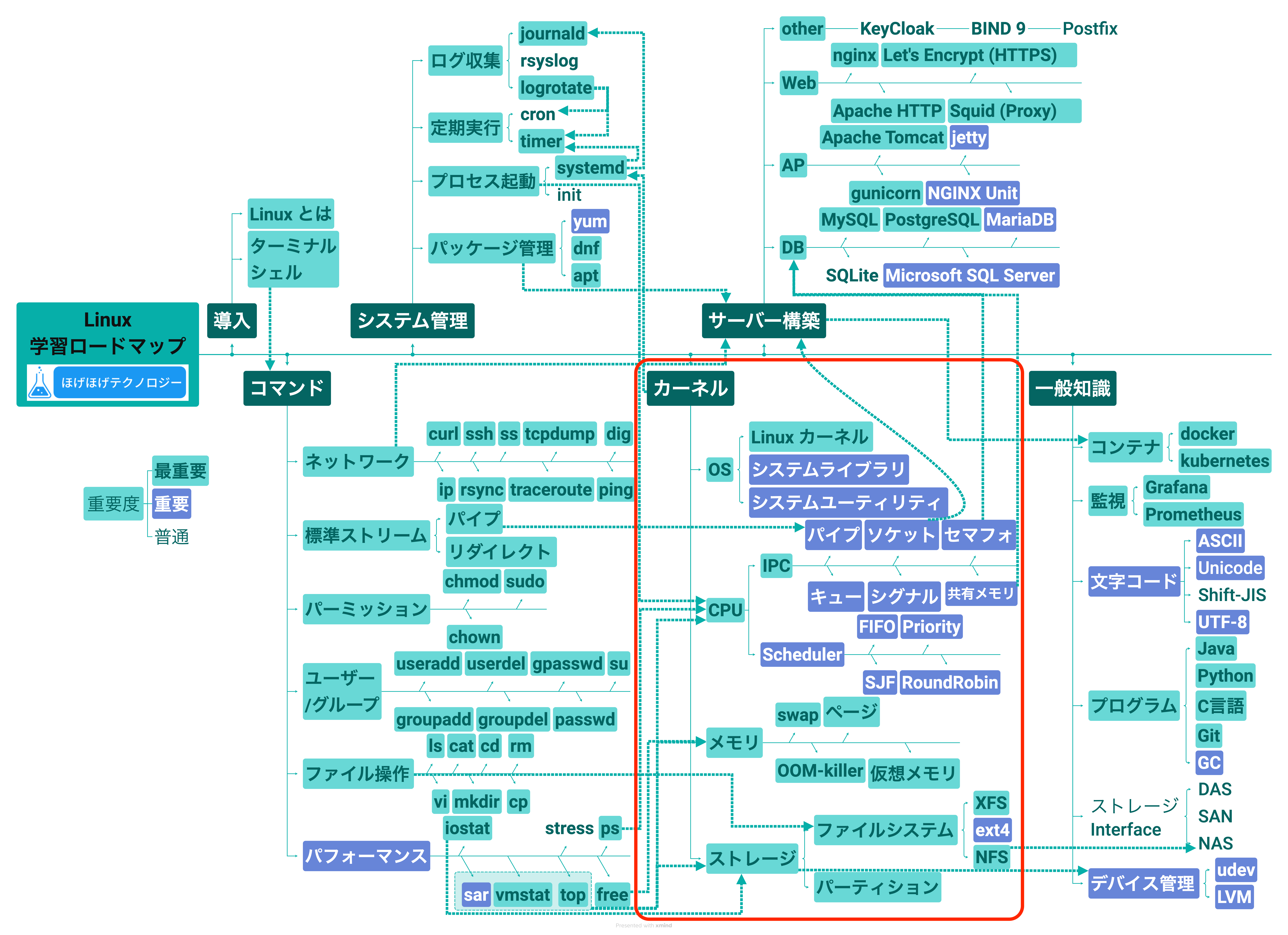

Linux カーネル

ある程度 Linux の操作/管理ができるようになったら、Linux カーネルを学習します。

[Linux カーネル] のおすすめ書籍

この書籍で出来るようになることは

- OS って結局なんのためにあるの?という疑問が解決します

- CPU/メモリ/ストレージのパフォーマンス改善やトラブルシューティングが身に付きます

ネットワークコマンド

ここからは、他のコンピュータと通信する方法を学びます。

まずはクライアント側でよく利用するコマンドを紹介します。

[ネットワークコマンド] の書籍

この書籍で出来るようになることは

- サーバーに繋がらない原因を調査できるようになります

- 正しくサーバーが設定できているか確認できるようになります

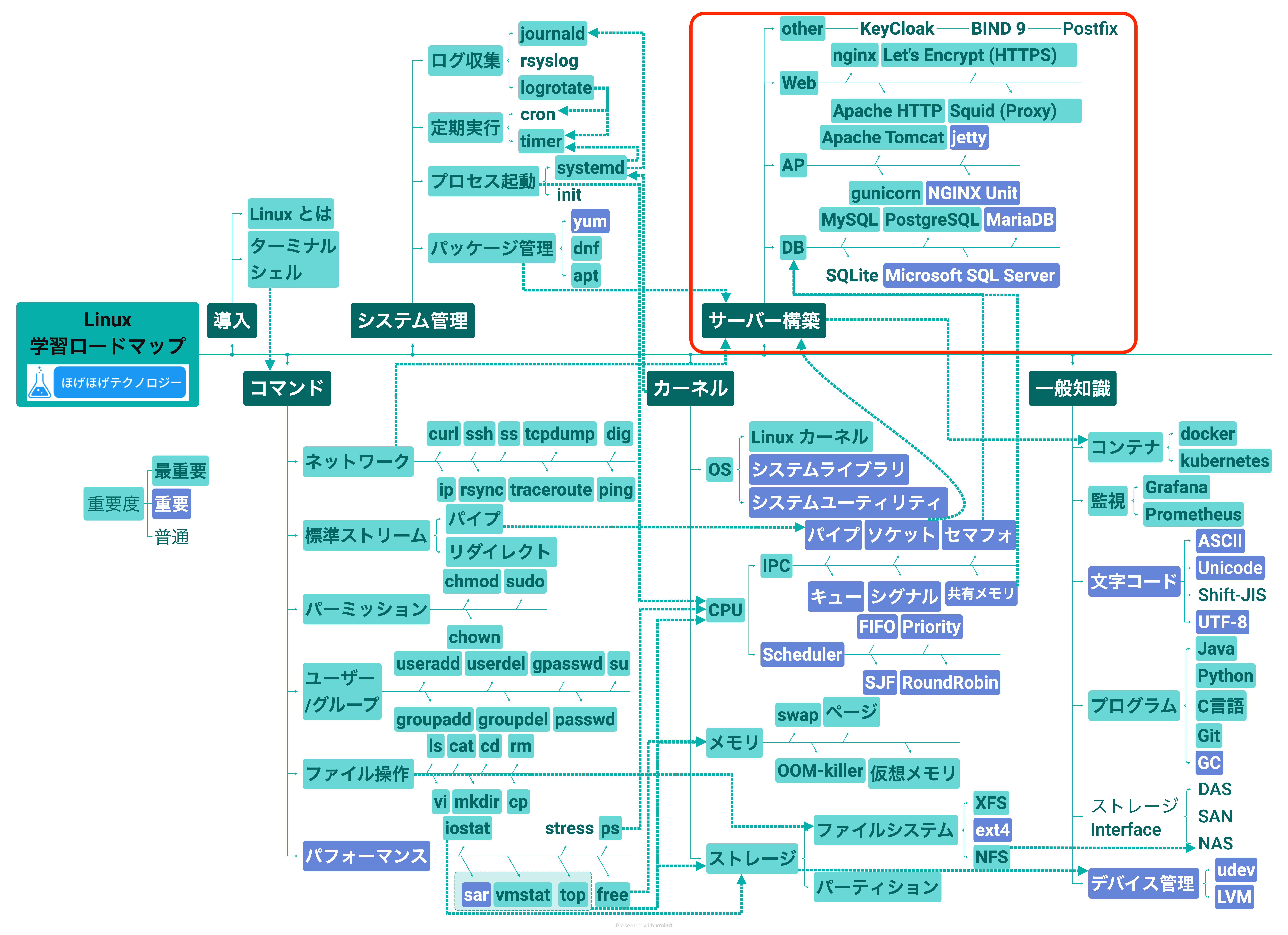

サーバー構築

次にサーバー構築をします。

これにより、自分でサービスを作るイメージが一気に湧くと思います。

[サーバー構築] のおすすめ書籍

この書籍で出来るようになることは

- 自分で Web サイトや Web サービスを作成できるようになります。

- サブネット、ポートなどネットワーク周りの知識を何に使うか理解できます (実践できます)

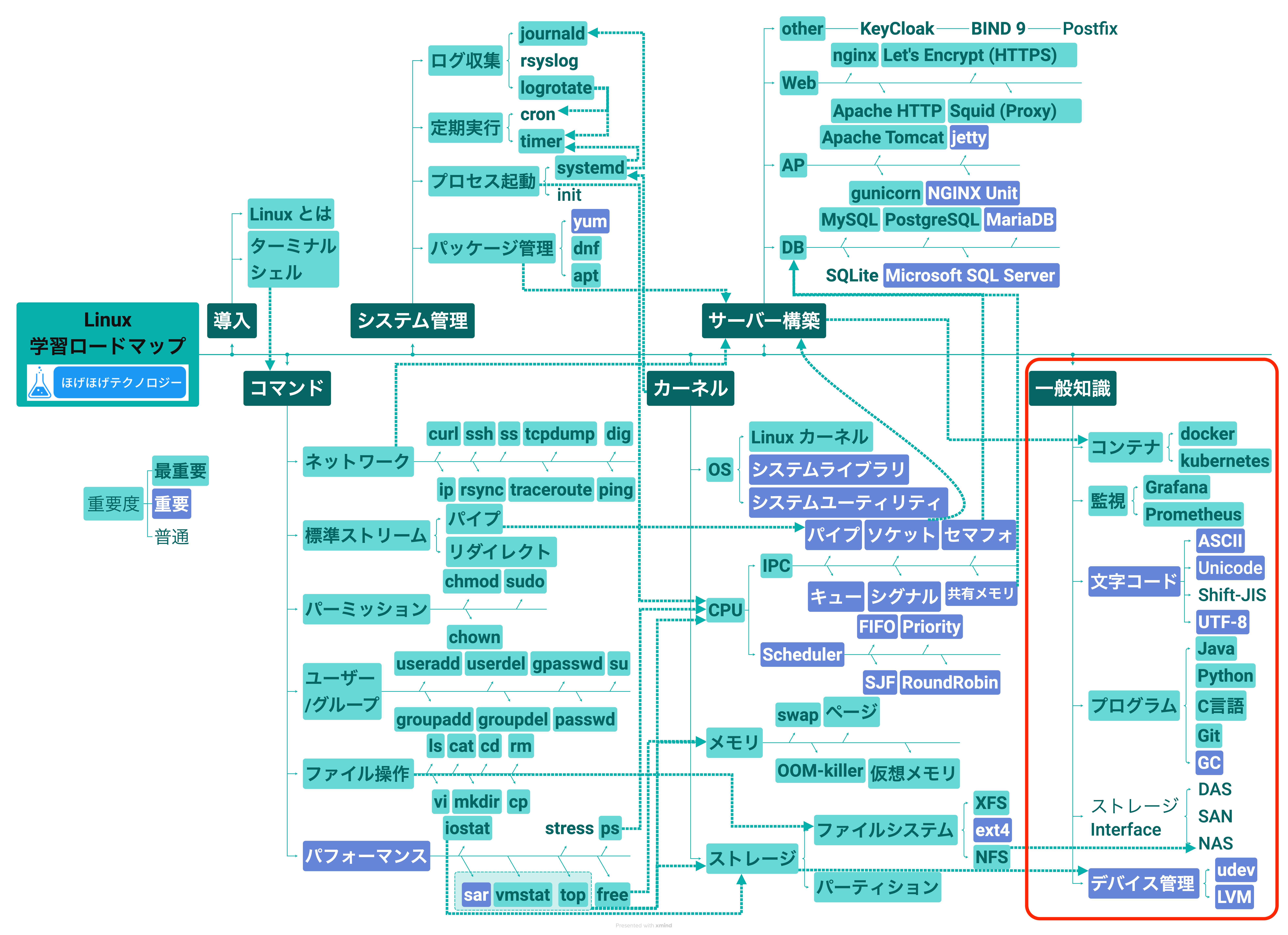

コンピュータの基礎知識/コンテナ

コンピュータの基礎/コンテナ/ストレージ/プログラミングの知識の中で必要なものを学びます。

[コンテナ] のおすすめ書籍

この書籍で出来るようになることは

- Docker の意味を理解し、自分でコンテナを作れます

- コンテナを使って、すぐにサーバーを用意できるようになります

- 断片的に調べて習得した知識が繋がり、構築はトラブルシューティングで役立ちます。

おすすめの学習サイト

Linux を学習する上でおすすめのサイトは以下の2つです。

- LinuCイージス (Linux の基本的な使い方)

- tutorialspoint (Linux のカーネルの機能※英語なので google 翻訳を使いましょう)

「A の記事と B の記事で矛盾したことを言っている。どっちが正しいの?」

という時は以下を見ましょう

以上で Linux 学習ロードマップに関連する記事の紹介を終わります。

Linux

Linux ネットワーク

ネットワーク データベース

データベース データ分析

データ分析 機械学習

機械学習 セキュリティ

セキュリティ Linux とは?

Linux とは? シェル/ターミナル

シェル/ターミナル コマンド

コマンド ディレクトリ構成

ディレクトリ構成 dnf/yum

dnf/yum cron

cron systemd

systemd journald

journald logrotate

logrotate Performance

Performance OS・カーネル

OS・カーネル CPU・プロセス管理

CPU・プロセス管理 メモリ管理

メモリ管理 ストレージ管理

ストレージ管理 ファイルシステム

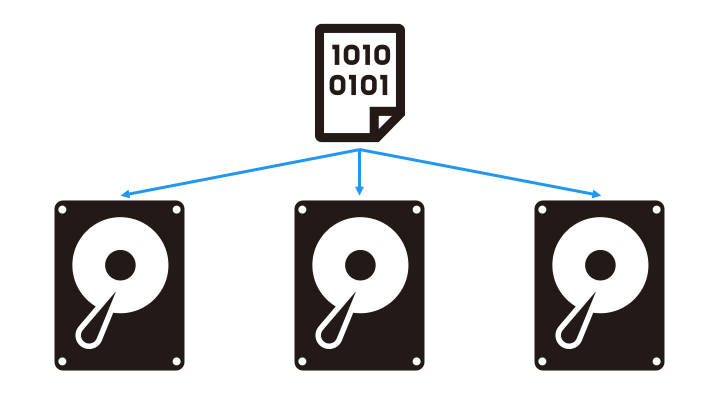

ファイルシステム RAID

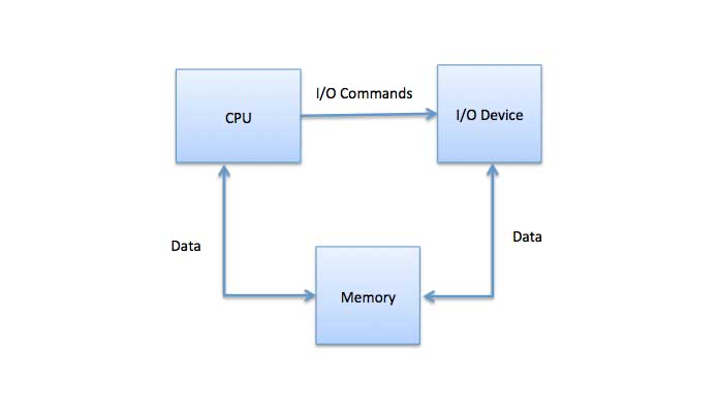

RAID I/O デバイス管理

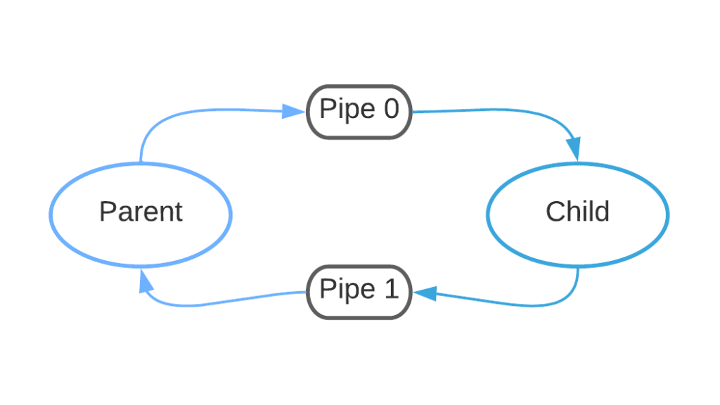

I/O デバイス管理 IPC (プロセス間通信)

IPC (プロセス間通信) dig (名前解決)

dig (名前解決) ssh (遠隔操作)

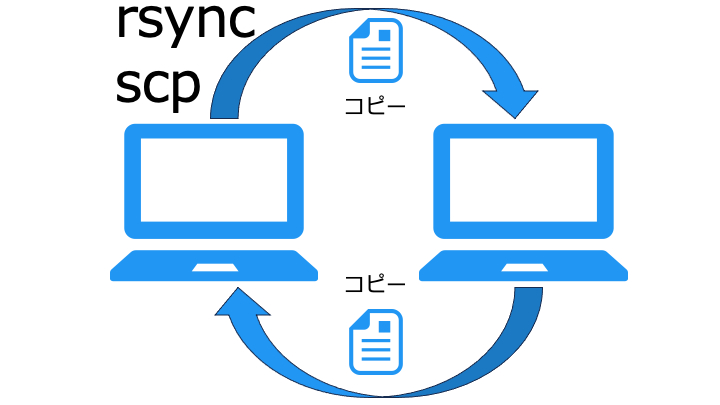

ssh (遠隔操作) rsync (遠隔コピー)

rsync (遠隔コピー) ping (疎通確認)

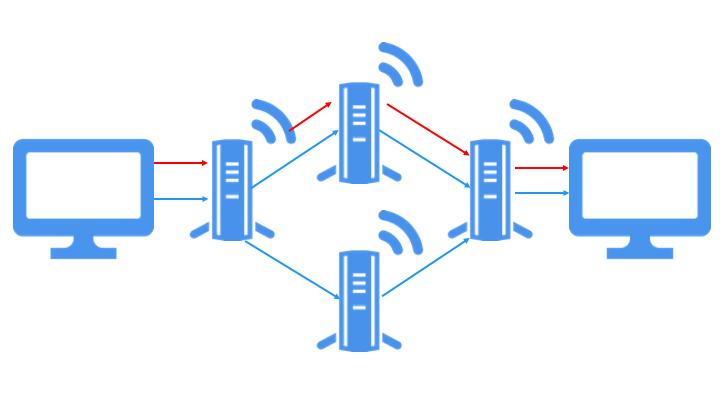

ping (疎通確認) traceroute(経路確認)

traceroute(経路確認) ip (NIC,routing 確認)

ip (NIC,routing 確認) ss (ソケット確認)

ss (ソケット確認) Web

Web AP

AP Proxy

Proxy HTTPS

HTTPS REST API

REST API DB

DB DNS

DNS LDAP

LDAP 認証

認証